第一章 引言

1.1 报告背景与意义

航空电子通信系统(Avionics Communication System)是现代飞行器中实现信息交互的核心子系统,承担着飞行安全、作战协同、态势感知等关键功能。随着航空技术的快速发展,特别是第五代战斗机、无人机集群、智慧民航等新型航空器的出现,对通信系统提出了更高速度、更强抗干扰性、更高安全性的要求。

本报告基于航空电子系统工程视角,结合最新的技术发展动态,系统性地梳理了通信系统的架构原理、关键技术、典型应用及未来趋势,旨在为航空电子领域的科研人员、系统工程师和管理人员提供全面的技术参考。

1.2 技术范畴界定

本报告聚焦于机载通信系统,涵盖以下核心内容:

通信系统基本功能与系统定位

民用与军用通信技术标准

关键硬件与软件实现原理

典型系统集成方案

国内外典型型号应用分析

未来技术发展趋势

报告数据来源包括FAA、ICAO、RTCA、MIL-STD等权威机构的技术文件,以及波音、空客、洛克希德·马丁等厂商的公开技术资料。

第二章 航电通信系统基础理论

2.1 系统定义与功能架构

航空电子通信系统是指飞行器上用于实现内外信息交互的电子设备集合,其主要功能包括:

空-地通信(Air-Ground Communication)

实现飞行员与地面管制员、基地指挥中心之间的语音和数据交换,是保障飞行安全的基础。根据国际民航组织(ICAO)规定,民用航空器在起飞、进近、巡航阶段必须保持连续VHF通信联络。空-空通信(Air-to-Air Communication)

支持多架飞机之间的直接通信,广泛应用于战斗机编队协同、民航防撞预警(TCAS)、无人机集群控制等场景。现代战术通信要求支持不少于16架飞机的自组织网络(MANET)。无人机遥控与信息传输(UAV C2 Link)

通过专用控制链路实现对无人机的遥控、遥测和图像传输。典型要求包括:控制指令延迟:<500ms

视频传输速率:≥2Mbps(H.264/AVC)

抗干扰能力:动态频谱感知与跳频

战术数据链(Tactical Data Link)

一种高速、安全、抗干扰的数据通信系统,用于实时共享战场态势信息。北约标准(STANAG)定义了Link-11、Link-16、Link-22等系列数据链。

2.2 系统性能指标体系

第三章 核心通信技术详解

3.1 VHF/UHF无线通信技术

3.1.1 VHF通信系统(30-300MHz)

技术规范:

频段分配:118-137MHz(国际民航专用)

信道间隔:25kHz(传统)→8.33kHz(新标准)

调制方式:AM(调幅),带宽≈8kHz

发射功率:3-10W(机载)

传播特性分析: VHF波段具有较强的衍射能力,可绕过地形障碍,适合视距(LOS)通信。其自由空间传播损耗公式为:

例如,121.5MHz频率下,100km距离的路径损耗为105.4dB。

典型应用:

航空交通管制(ATC)

紧急遇险频率(121.5MHz)

气象广播(VOLMET)

3.1.2 UHF通信系统(300MHz-3GHz)

军用UHF航空通信:

主要频段:225-400MHz

应用特点:

抗干扰能力强

天线尺寸小,适合隐身设计

支持跳频扩频(FHSS)

Have Quick II系统技术指标:

跳频速率:100跳/秒

频点数量:512个

处理增益:>30dB

抗干扰容限:可对抗单音干扰

3.2 卫星通信系统(SATCOM)

3.2.1 系统架构

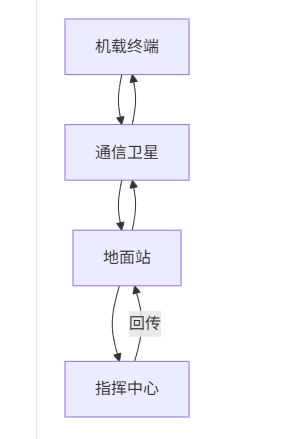

航空卫星通信采用星地一体化架构:

各环节功能说明:

机载终端:含高增益天线、调制解调器、射频单元

通信卫星:地球静止轨道(GEO)或低轨(LEO)卫星

地面站:网关站(Gateway),实现空地网络协议转换

3.2.2 典型系统对比

EHF卫星通信关键技术:

使用44/20GHz频段,抗干扰能力强

采用自适应编码调制(ACM)

支持波束成形与动中通(SATCOM-on-the-move)

3.3 战术数据链技术

3.3.1 Link-16数据链

网络结构:

采用时分多址(TDMA)协议

时间框架:7.8125ms

时隙长度:13μs

每帧可容纳129个时隙

信号参数:

带宽:5MHz

调制方式:MSK(最小频移键控)

扩频体制:跳频扩频,1260个频率

数据速率:115.2kbps(净速率)

消息类型示例:

J系列消息:态势感知(位置、航向、速度)

K系列消息:武器状态

L系列消息:电子战支援

组网能力:

支持最多32个参与单位(Participants)

形成无中心网络拓扑

实现全向覆盖与中继传输

3.3.2 MADL(多功能先进数据链)

F-35专用通信系统:

低可观测性设计原理:

定向通信:能量集中在±30°锥形空间内,旁瓣抑制>30dB

低功率谱密度:辐射功率低于背景噪声

快速跳频:每秒上万次频率切换

波束捷变:波束指向切换时间<1μs

该设计使F-35编队在保持隐身特性的同时,实现高带宽数据共享,被誉为“隐形战士的耳语”。

第四章 典型系统实现与集成

4.1 机载通信系统硬件组成

4.1.1 收发信机(Transceiver)

VHF/UHF收发机:AN/ARC-210系列,覆盖30-400MHz

核心功能:

双工通信(半双工/全双工)

预编程频率存储(≥500信道)

内置加密模块(KY-100兼容)

支持GPS同步(用于跳频定时)

4.1.2 天线系统

VHF天线:垂直极化,四分之一波长(~65cm)

UHF天线:刀型天线,长度~7cm

卫星通信天线:

机械扫描抛物面(传统)

电子扫描相控阵(先进,如F-35的AN/ASQ-239)

4.1.3 通信管理计算机(CMC)

主要功能:

通信资源调度

频率自动分配

协议转换(ARINC 429 ↔ AFDX)

故障诊断与重构

典型接口:

MIL-STD-1553B(军用主干网)

AFDX(民航确定性网络)

Ethernet(GigE)

4.2 软件定义无线电(SDR)架构

现代航电通信系统普遍采用SDR架构,其系统框图如下:

[天线] → [射频前端] → [ADC/DAC] → [FPGA/DSP] → [应用软件]

技术优势:

灵活性:通过软件更新支持新波形

可升级性:无需更换硬件即可兼容新标准

多模式:一台设备支持VHF、UHF、SATCOM等多种模式

典型平台:

美军“联合战术无线电系统”(JTRS)要求所有波形必须符合SVM(Software Communications Architecture)标准。

第五章 应用案例分析

5.1 民航通信系统(以波音787为例)

通信配置:

VHF通信:3套AN/ARC-231,支持8.33kHz信道

HF通信:1套,用于越洋飞行

卫星通信:Iridium + Inmarsat双模

ACARS:数据链报文传输

ACARS典型应用场景:

起飞前放行(PDC)

起飞/落地时间报告(OOOI)

发动机状态监控(ACMS)

气象数据下传(AMDAR)

5.2 军用通信系统(以F-35为例)

F-35通信系统集成方案:

多链路协同工作流程:

通过MADL与其他F-35交换高精度目标数据

通过Link-16向预警机、舰艇广播融合态势

通过卫星链路接收指挥中心更新任务

保留VHF信道用于应急通信

该架构实现了多域协同、分级保密、动态重构的先进通信能力。

第六章 关键技术挑战与发展趋势

6.1 现存技术挑战

频谱拥塞

L/S波段航空频谱日益紧张,需发展认知无线电技术实现动态频谱共享。电磁兼容(EMC)问题

多系统共存导致互调干扰,如波音787曾因WiFi与VHF干扰导致通信中断。网络安全威胁

卫星通信链路可能遭受“spoofing”或“jamming”攻击,需强化量子加密等新型安全机制。

6.2 未来发展方向

6.2.1 激光通信(Free-Space Optical Communication)

优势:带宽>10Gbps,无法被传统无线电侦测

挑战:需高精度指向跟踪(<1μrad)

进展:NASA已实现空-地100Mbps激光通信

6.2.2 6G太赫兹通信

频段:0.1-10THz

理论带宽:>100GHz

应用前景:超高速数据链接力传输

6.2.3 人工智能驱动的通信优化

AI用于:

频谱感知与动态接入

通信链路质量预测

自动故障诊断与恢复

实现“认知通信网络”(Cognitive Radio Network)

第七章 标准与认证体系

7.1 民用标准

RTCA DO-160G:机载设备环境条件测试

雷击防护(Section 22)

电磁辐射(Section 20)

振动与冲击(Section 8)

ARINC 758:卫星通信系统接口标准

7.2 军用标准

MIL-STD-188-240:战术通信系统要求

STANAG 5516:Link-16北约标准

DO-356A:航空信息安全标准

第八章 总结

航空电子通信系统已从早期的模拟语音通信,发展为集语音、数据、视频于一体的数字化、网络化、智能化信息交互平台。其技术演进路径可概括为:

模拟 → 数字 → 软件定义 → 认知智能 → 量子安全

未来十年,随着6G、量子通信、AI等技术的成熟,航电通信系统将实现以下突破:

超高速率:从Mbps级迈向Gbps级

超低可探测:实现真正的“不可见通信”

超智能管理:AI自主完成频谱决策与网络优化

作为现代航空器的“神经系统”,通信系统的技术进步将继续推动航空安全、作战效能和运营效率的全面提升。